水槽のコケの発生原因

この記事では水槽のコケ(藻類)の原因がどのようなタイミングで発生するのかなど、コケの発生原因について詳しく解説します。最後までご覧いただくことで、水換えのタイミングなどコケ対策の理解が深められます。

1.水槽のコケの発生原因

水槽のコケの発生は主に「光量」と「栄養分」が原因で発生します。「光量」または「栄養分」の片方が過剰になるとコケが発生しやすくなります。2つの原因のどちらかを0にするとコケは抑制されます。例えば照明を2週間消せば(遮光)ほとんどのコケは消滅します。しかし水槽内の栄養分が原因で発生していることが多く、消していた照明を点けるとまたコケが再発生する場合があります。水槽のコケ対策の難しいところは栄養分は水草にも必要です。さらに毎日魚に与えている餌から栄養分が溶け込み、水槽内の栄養分を0にするのは難しいです。

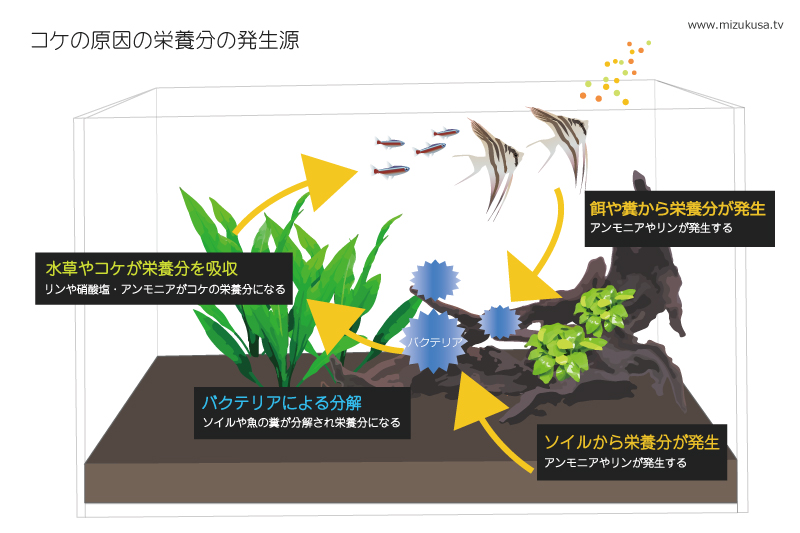

2.コケの発生原因はどこからくる?

水槽のコケの発生源は主に、熱帯魚に与える餌から発生します。毎日の餌を与えることが水槽内にコケの発生の原因の栄養分を供給していることになります。魚の数や餌の量を減らすことでコケの発生量を減らすことができます。たとえばミナミヌマエビだけの水槽に餌を全く与えず飼育している場合でも、水槽内のコケだけを食べているミナミヌマエビは毎日大量の糞がでますが、その糞はコケの原因にはなりません。これはミナミヌマエビの糞には、コケを発生させる栄養分がほとんどなくコケの原因になることは少ないです。このように餌には豊富な栄養分が含まれているため、それを食べた生体からでる糞は、コケの栄養分となりコケの発生源になります。また底床のソイルからもコケの発生の原因になる栄養分が発生します。ソイルの初期に発生する栄養分は水換えにより栄養分を減らすことができます。

3.コケが発生しやすいタイミング

コケの発生しやすいタイミングは、言い換えるとコケの発生原因が過剰になりやすいタイミングです。主に次の5つのケースで、コケの発生の原因の栄養分が蓄積します。

- ソイルで水槽を立ち上げた2~4週目

- 魚が増えた場合、餌の量が増えた場合

- 水換えの回数や水換え量が減った場合

- 液肥や固形肥料など追肥した場合

- 水草の成長が悪い場合

4.光量が原因でコケが発生する場合

光量は水槽内の栄養分濃度に影響されます。水槽の栄養分が低ければ、強い光量でもコケは発生しづらく、栄養分が高ければ光量の強さにコケは促進されやすくなります。水草水槽のように光量が強い環境ではコケが発生しやすくなります。そのため水草水槽では水草が水槽全体に繁茂するように沢山植栽することで水槽内の栄養分を水草に吸収させ、水槽内の栄養分を低く維持しています。

光量が原因でコケが発生しやすい水槽

光量を低くする必要がある水槽は栄養分が高くなりやすい水槽です。

- 水換え頻度が少ない水槽

- 立ち上げ1~4週目の水槽

- 魚が多い水槽

- 水草が少ない水槽

光量が強くても影響が少ない水槽

光量を強くできる水槽は水草が元気よく繁茂して栄養分の低い水槽です。

- 水草がよく育ち、繁茂している水槽

- 魚がいない水槽、魚が少ない水槽

コケが発生しやすいタイミングの※5つのケースにひとつでも該当する場合は、光量を弱く調整する必要があります。※水草用の栄養濃度の低い肥料の場合は光量を下げる必要はありません。

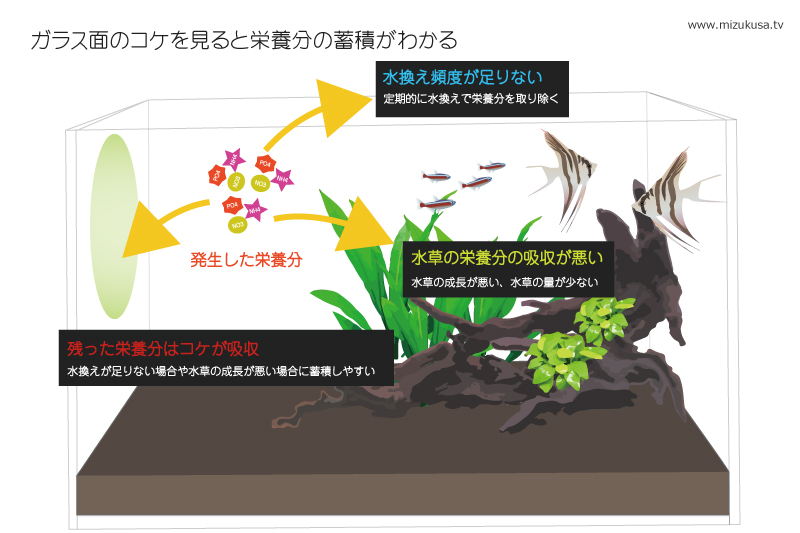

5.コケの種類と発生原因

発生しているコケの種類やコケの状態を見ることで、水槽の改善方法が把握できます。

余分な栄養分によって発生しやすいコケ

コケの色が濃い場合は、栄養分が高いです。コケの色が白かったり薄い場合は栄養分がやや低い時に発生しやすいです。

ガラス面にコケがついたら水換えのタイミングです。

黒髭ゴケが発生したら慢性的な水換え不足です。

光量が強くて発生しやすいコケ

光量が多いとコケのスピードが早くなります。次のコケを確認したらまずは光量を弱くして、点灯時間を6時間に調整します。

水換えして1~2日でガラス面にコケが付く場合は光量や栄養分濃度が高い傾向にあります。

LED照明など光量が強いと発生しやすいアオミドロ

コケはたった2つの「光量」と「栄養分」が原因で発生しやすくなります。この2つの原因を水槽管理によりコントロールすることによって綺麗な水槽ができます。コケに悩まされている場合は、まずは光量や点灯時間を調整して、週2回の水換え(水槽の3分の1の量)と水草がよく育つ環境を作っていくことを目安に改善していきましょう。

コケを出さないための水換え方法、コケの種類や発生原因、水槽のコケ対策、除去方法、おすすめのコケ取り生体など綺麗な水槽づくりに役立つ記事5選

-150x150.jpg)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません