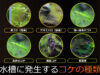

水槽に発生するコケの種類と原因

水草水槽やアクアリウムをはじめて、まず悩まされるのがコケの発生です。綺麗な水槽をイメージして水槽を立ち上げたつもりが2~4週間目でコケが発生して、そこから1~2か月も過ぎるとコケの発生が広がり見苦しい状態になってしまうことがあります。アクアリウムは「コケを制する者がアクアリウム(水草水槽)を制する」といっても過言ではありません。まずはコケの発生するコケの種類を知ることが大切です。前半ではコケの種類を紹介し、後半ではコケの発生原因や発生しやすい水槽の特徴を解説します。

1.水槽に発生するコケの種類

全ての水槽で発生するコケや水草水槽で発生しやすいコケなど環境によって発生しやすいコケは違ってきます。

全ての水槽で発生するコケ

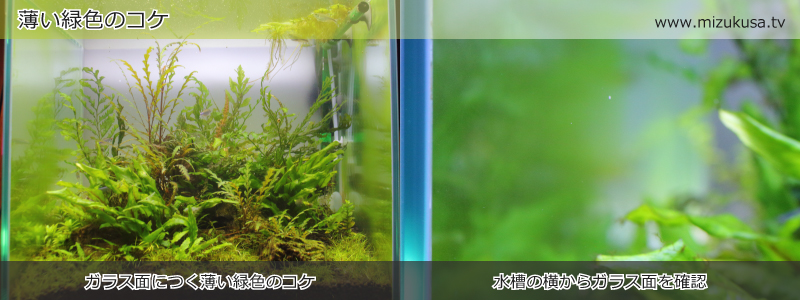

ガラス面のコケ

ガラス面につく茶色や緑色のコケは、水槽内の栄養分によって発生します。水槽を立ち上げて一番最初に発生しやすいコケです。このコケが発生した場合、水換えのタイミングの目安になります。

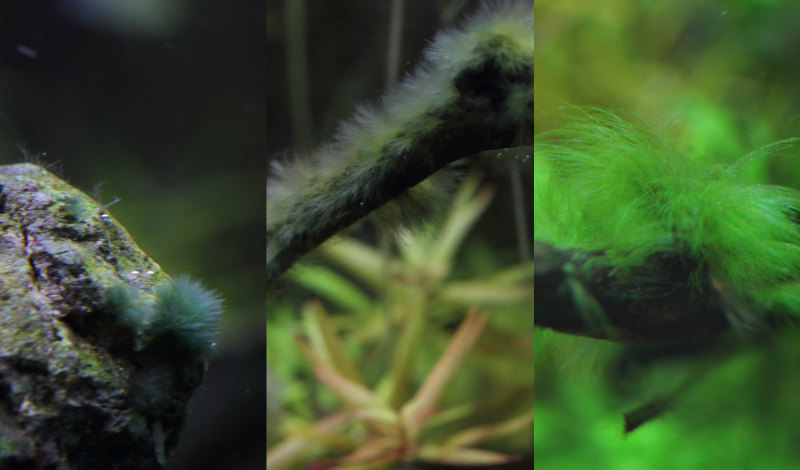

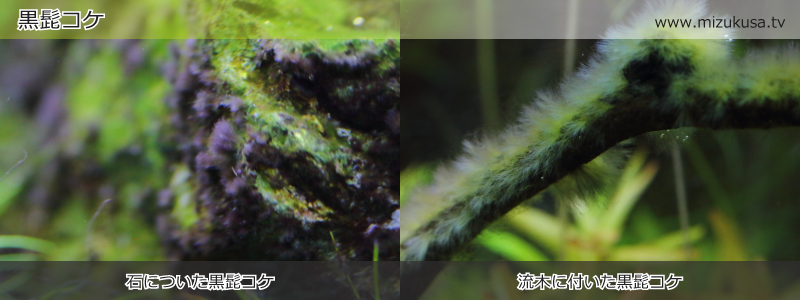

黒髭ゴケ

黒髭ゴケは長さ2mm~20mmの糸状で、水槽内の栄養分濃度によって、灰色、黒、茶色、赤茶に色や長さ形状を変化します。流木、石、水草の葉などあらゆる場所に発生します。さらに水流の強いシャワーパイプなど水槽内の器具に付着しやすいです。魚が多い場合や水換えが少ない水槽に発生しやすいコケです。

茶ゴケ

茶ゴケは底床、流木、石、水草の葉の表面上に薄い茶色、場合によっては粉状に見えるコケです。このコケは水槽の立ち上げ1~3週間の期間で発生しやすく、栄養分が溜まっている水換えが足りない水槽に発生しやすいコケです。

.jpg)

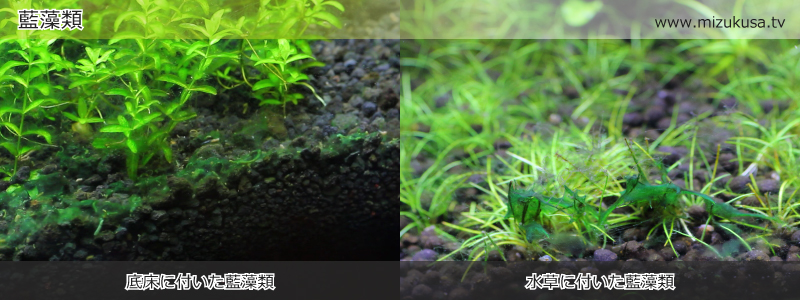

藍藻類

藍藻類は底床の表面や底床内に発生しやすい、緑色のドロっとしたアメーバ状です。カビ臭い匂いを発生するので確認しやすいコケです。水流の弱い部分に発生しやすく、栄養分が溜まりやすい水槽に発生しやすいです。

水草水槽に発生しやすいコケ

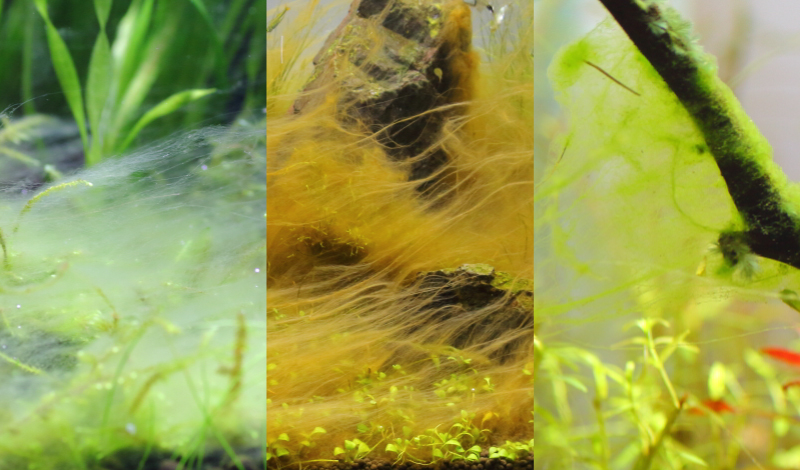

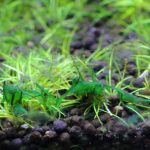

アオミドロ

アオミドロはヌルっとした感触の長い糸状のコケです。水草や流木などに絡むようにして発生することが多いです。光量が強い水草水槽で発生しやすく、立ち上げから3週間以降に発生しやすいコケです。水槽の栄養分、CO2、光量によって白、茶色、緑と色や形状を変化させます。

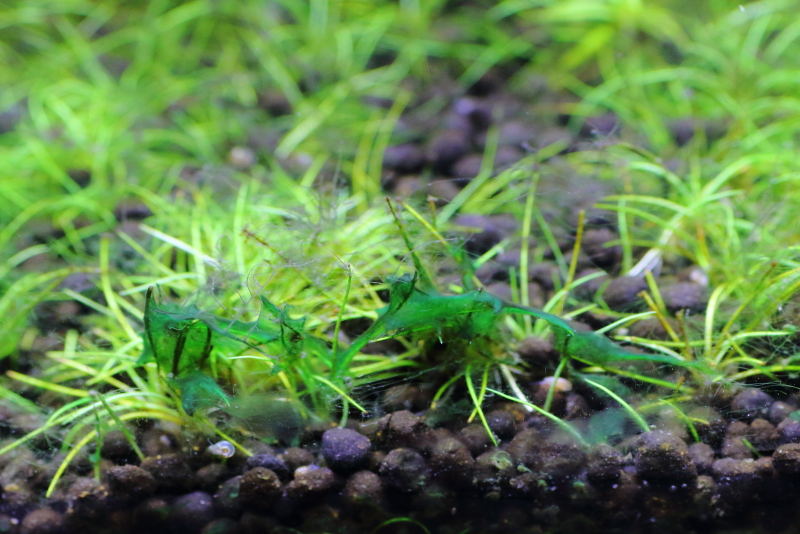

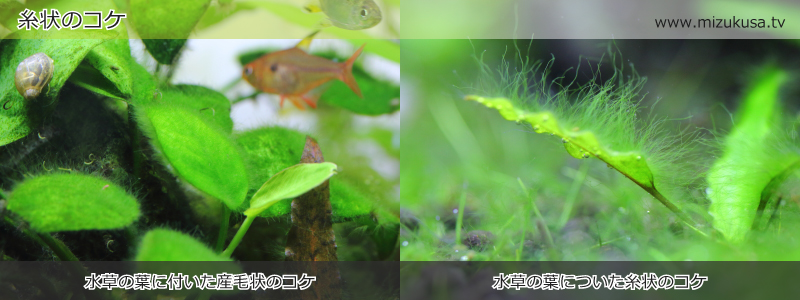

糸状のコケ

糸状のコケは水草の葉や石、流木など光の当たりやすい場所に付着しやすく細い糸状のコケです。色は緑色、白色など水槽の栄養分によって色・形状を変化します。水換えが足りない場合に発生しやすく、強い光量、CO2を添加している水草水槽で発生しやすいコケです。

2.コケの種類からわかる水槽の状態

発生したコケの種類やコケの状態を観察することで水槽の状態が把握できます。水槽の状態は「汚れ・栄養分の蓄積によって発生しやすいコケの種類」と「光が強すぎることによって発生しやすいコケの種類」の二つのケースにわけると水槽の状態が確認しやすいです。

光が強すぎることによって発生しやすいコケの種類

近年LEDを使った光量の強い水草がよく育つ照明はコケの発生も促進することが多くなりました。光量が強く、水草がよく育つ環境であれば、水質に問題なくても発生するコケが1種類あります。

アオミドロ(緑藻)

アオミドロは糸状やモワモワとっした状態で水草などに絡まっていることが多いコケです。アオミドロ(緑藻)の色は水槽の栄養分によって白、茶色、緑まで色や長さが変化します。CO2を添加して強い光量の水草水槽で発生しやすいコケです。茶ゴケ(珪藻)とは違い一度発生してしまうと自然消滅することは少なく、掃除やヤマトヌマエビなどによって除去する必要があります。詳しいアオミドロの発生原因と抑制対策はこちらの記事をご覧ください。

.jpg)

汚れ・栄養分の蓄積によって発生しやすいコケの種類

水槽内の魚から出る汚れや底床から発生する栄養分により発生しやすいコケの種類を紹介します。

ガラス面につくコケ

水槽内に栄養分が蓄積すると最初に発生するコケは水槽のガラス面に薄っすら緑色したコケがつきます。この薄い緑色のコケの発生が少ない水槽ほど、余計な栄養分が少ないということになります。また水槽を立ち上げて初期の1~2週間の間にでるようでれば、バクテリアによってアンモニアが分解され栄養分が発生した目安になります。ガラス面につくコケが大量に発生する前に水換えを行う必要があります。詳しいガラス面に付く緑色のコケの発生原因と抑制対策はこちらの記事をご覧ください。

茶ゴケ(珪藻)

茶ゴケ(珪藻)は、水槽立ち上げて1~2週間で発生しやすいコケです。水質が安定すると自然消滅することが多く水槽を立ち上げたばかりのバクテリアが発生してきた初期に発生しやすいコケです。水換え頻度を増やすことで抑制・除去しやすいコケです。詳しい茶ゴケの発生原因と抑制対策はこちらの記事をご覧ください。

.jpg)

糸状のコケ

糸状のコケは水草の葉などに白色や緑色の産毛状や糸状に付きます。このコケも水槽の栄養分によって長さや色を変えます。特に水草水槽のような強い照明では熱帯魚を入れだしてから発生しやすいコケです。また生体が多い水槽ではトリミングやリセットによって水草の光合成量が減ったり、夏の高温により光合成が減るなど、水槽内に微量の栄養分が蓄積するだけでも突然発生することがあります。除去には光量を弱め、水換えの頻度を増やし、生体はサイアミーズフライングフォックスやヤマトヌマエビなどが効果的です。詳しい糸状のコケの発生原因と抑制対策はこちらの記事をご覧ください。

黒髭ゴケ

黒髭ゴケは、ある程度長期的に栄養分が溜まった水槽に発生しやすいコケです。このコケが大量に発生するような水槽では水換え頻度が足りていないという証拠になります。黒髭ゴケは、コケが付いた部分に食酢や木酢液などを塗りつけることによって除去できます。また生体はサイアミーズフライングフォックスやヤマトヌマエビが効果的です。詳しい黒髭ゴケの発生原因と抑制対策はこちらの記事をご覧ください。

藍藻類

藍藻類はどろっとした濃い緑色のかび臭いにおい放つコケです。安定した落ち着いた水草水槽でも発生しやすいコケです。また外部から持ち込んでしまうことで発生してしまうことがあります。除去にはオキシドールやアンチグリーンが効果的です。詳しい藍藻類の発生原因と抑制対策はこちらの記事をご覧ください。

3.コケが大量発生しやすい水槽の特徴と原因

コケの発生しやすい水槽は、管理の仕方、水槽サイズ、照明の明るさ(光量)、水槽の立ち上げ時期など様々ありますが、その中でも特にコケが発生しやすい4つの水槽の特徴を紹介します。

1.立ち上げ時の水換え不足

水槽立ち上げ直後は、水が綺麗だから大丈夫と誤解しやすく、水槽立ち上げ初期の水換え不足が原因でコケが発生していまうことがあります。水槽立ち上げから1~2週間目にガラス面に薄っすらコケが生え始め、3~4週間過ぎた頃には、コケまみれになっていることがあります。初心者やソイルを使った水草水槽で失敗しやすいです。水換え方法はコケを発生させない為の水換え方法の記事をご覧ください。

2.魚の数が多すぎる

水槽サイズに対して、魚が多すぎたり、餌が多いことが原因でコケが大量発生することがあります。魚を水槽に入れてから2~3週間後にコケが徐々に増えていくケースが多いです。

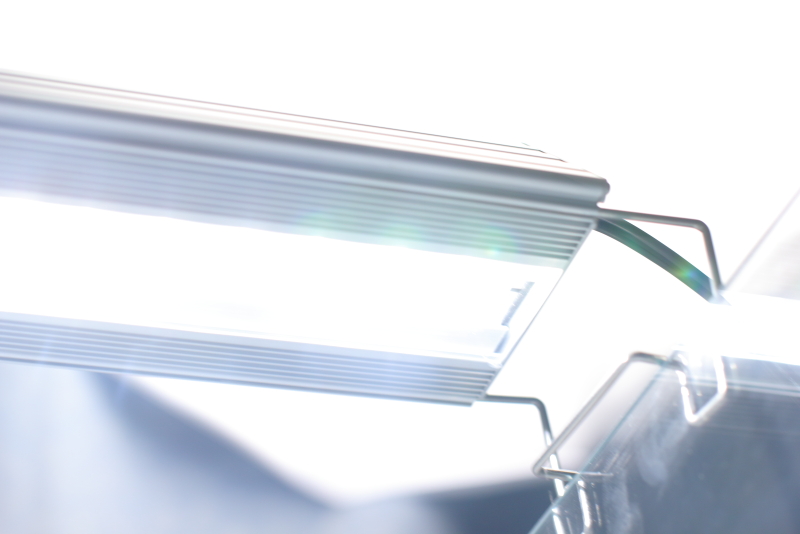

3.光量が強すぎる・点灯時間が長すぎる

光量が強いLED照明を使っている場合は、コケの出にくい管理された水槽でもコケが大発生することがあります。たとえば水草水槽の立ち上げ時や魚を水槽に入れた際に光量を調整せずに管理した場合にコケが大発生しやすいです。

4.肥料の与えすぎ

コケが発生している場合や立ち上げ初期などソイルに十分な栄養分がある時期に、液肥を添加した場合など栄養分が過剰になりコケの発生が促進されることがあります。また熱帯魚に餌を与えているような水槽内に十分栄養分がある場合にも液肥や肥料を追肥することでコケの発生原因に繋がる場合があります。肥料の与え方はこちらの記事を参考ください。

4.除去の難しさ・発生したら注意!コケ危険度ランキング

コケの除去の難しさを星5つで評価し注意・危険度の目安がわかるようにしました。コケの除去の難しさは、水草水槽や熱帯魚水槽といった環境によって違います。熱帯魚水槽と水草水槽のその総合点を1~6位までランキング形式で表記しています。発生したら厄介なコケ危険度ランキングの総合1位は黒髭ゴケ、熱帯魚水槽1位も黒髭ゴケ、水草水槽1位はアオミドロとなっています。ランキングは私のこれまでの経験を元に評価しています。

1位:黒髭ゴケ

黒髭ゴケは、一度発生するとなかなか除去できないコケで、魚を飼育している水槽での一番の悩みのコケです。水草水槽や魚の数がしっかり適正に管理された水槽では発生しづらく、ある程度アクアリウムに慣れてくると、困らなくなるコケの一つです。

水草水槽:★★★☆☆、熱帯魚水槽:★★★★★

2位:アオミドロ

アオミドロは、水草水槽で発生してしまうと対処が非常に困難で、水草が育つ環境では除去は難しいコケの一つです。逆に光量が弱く、CO2を添加していない水槽やアオミドロを食べる生体がいる場合は除去で困ることは少ないです。

水草水槽:★★★★★、熱帯魚水槽:★★☆☆☆

3位:藍藻類

藍藻類は慢性的に底床に発生する場合が多く、少しでも残っていると増えていく傾向が強いです。藍藻類の除去はオキシドールなどを使うことで対処しやすいコケの一つです。詳しくはオキシドールで藍藻類の除去とその効果をご覧ください。

水草水槽:★★★☆☆、熱帯魚水槽:★★★☆☆

4位:糸状のコケ

糸状のコケは水換えが足りてない時に発生することが多く、油断している時に発生しやすいコケです。糸状のコケは原因の光量と栄養分を下げることで発生の抑制はできます。コケ取り生体がよく食べてくれる事が多いコケです。コケを食べる魚やエビはおすすめのコケ取り生体の記事をご覧ください。

水草水槽:★★★★☆、熱帯魚水槽:★★☆☆☆

5位:ガラス面のコケ

ガラス面のコケは発生するピードを観察することで、栄養分や光量などコケの発生しやすい環境の目安になります。このコケを発生させないことが全てのコケの発生の抑制につながる目安になるコケです。

水草水槽:★★★☆☆、熱帯魚水槽:★★☆☆☆

6位:茶ゴケ

茶ゴケは水槽立ち上げ時や肥料を入れすぎた場合など、一時的に発生することがあります。水換えによって水槽の栄養分が下がると自然に消滅できることが多いです。

水草水槽:★☆☆☆☆、熱帯魚水槽:★★☆☆☆

水槽のコケを長年観察して

発生するコケの種類を観察することで、水槽の水質傾向や水槽の状態が見えてきます。私は10年以上、管理している水槽の水質データを記録してきました。水槽の水質だけではなく、水道水、餌の成分、肥料の成分なども測定して、水槽に与える水質変化と発生するコケを観察・記録をしてきました。そういった経験やデータを元に、初心者の方にもわかりやすく、水槽の水質傾向がわからなくても発生したコケの種類を確認することで、水槽の状態がわかるように解説しています。

コケを出さないための水換え方法、コケの種類や発生原因、水槽のコケ対策、除去方法、おすすめのコケ取り生体など綺麗な水槽づくりに役立つ記事5選

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません