藍藻類の発生原因と高速除去方法

藍藻類(ランソウルイ)はアクアリウムや水草水槽で発生するコケの仲間です。藍藻類は淡水から海水、さらには地上のあらゆる場所に発生するシアノバクテリアという細菌の一種です。藍藻類の特徴はカビくさい臭いを放ちます。水槽がかび臭い臭いを発したら、藍藻類の発生を疑ってください。藍藻類は緑色したヘドロやアメーバ?のようなドロっとした形状で水槽内で繁殖するアクアリウムの厄介者です。この藍藻類の除去方法から抑制対策まで詳しく紹介します。英語ではblue green algae 、略してbgaと呼ばれています。

1.発生原因

水槽のコケの発生の主な原因は光と栄養分の2つが原因です。この2つのどちらかが過剰になると、あらゆるコケが発生しやすくなります。藍藻類も他のコケ同様に、光と栄養分のある水槽に発生しやすいコケです。

- 光量の強さや時間に影響する

- 魚に与える餌の量に影響する

コケの原因の主な発生源

藍藻類は購入した水草など、外部から持ち込んでしまうことが原因で発生するといわれます。しかし外部から持ち込んでも藍藻類が発生しずらい水槽では、すぐには藍藻類は繁殖せず、気づかないことがあります。逆に藍藻類は繁殖しやすい水槽では、目に見えない微量の藍藻類が水槽に混入しただけで、水槽内に大発生させてしまうことがあります。

アンチグリーンの使い方はこちらから

2.発生しやすい水槽の特徴

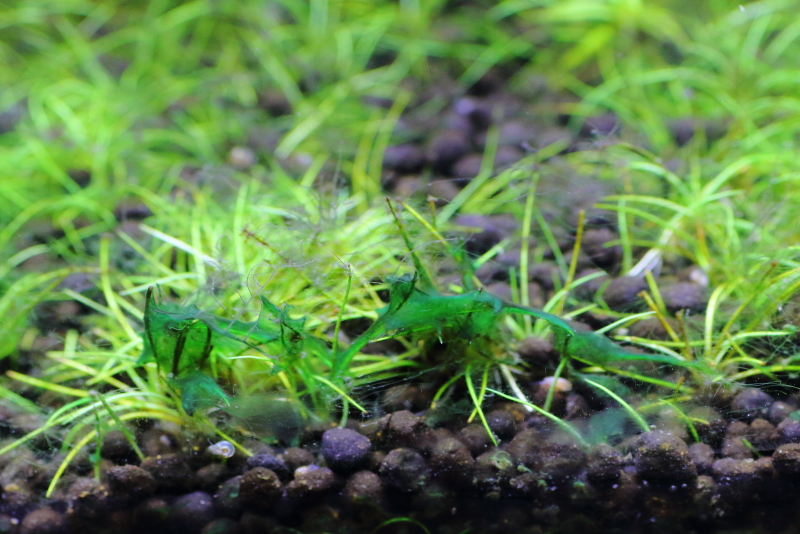

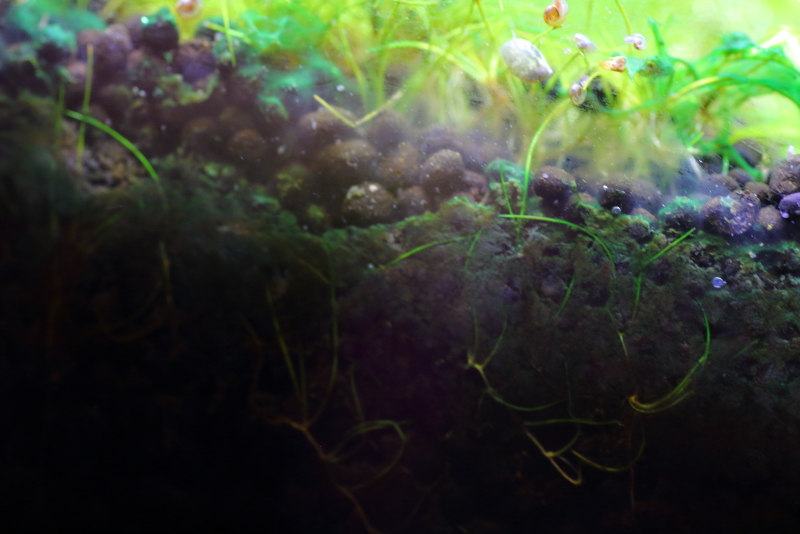

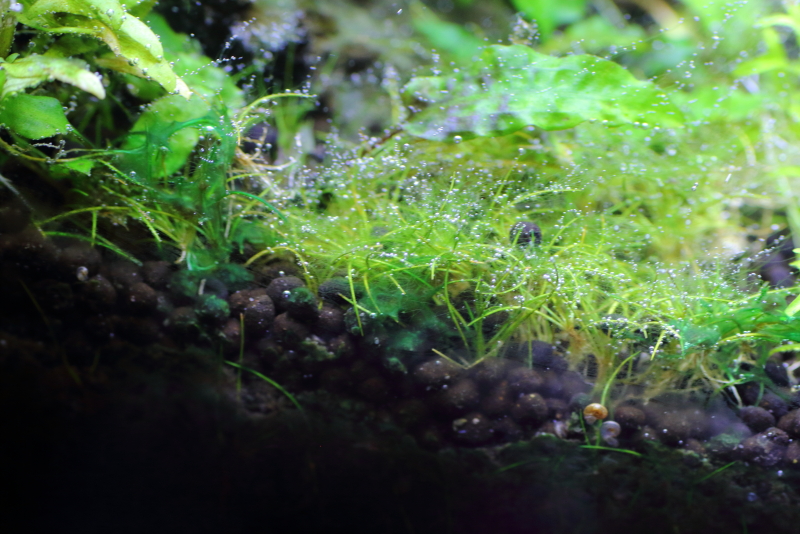

藍藻類の発生しやすい場所は、底床の中、底床面、ガラス面、水草の先端、新芽、水草の葉などに発生しやすいです。藍藻類は光合成をして増えるバクテリア、細菌の一種で、水槽内のわずかな光と栄養分で繁殖することができます。藍藻類は比較的栄養分が少ない安定した水槽でも消滅することなく、一見水槽を見ただけでは藍藻類の存在がわからない底床の中に潜んでいる場合があります。写真のように底床の中でも、部屋の明かりが届くガラス面側に繁殖しやすいです。水槽内の栄養分が増えたり、水槽内の環境の変化が起きると底床の中の藍藻類の活動が活発になり底床の上にでてきて繁殖しだします。熱帯魚の飼育数が多く、栄養分が蓄積しやすい水槽では、藍藻類の繁殖スピードが早くなる傾向があります。次の4つ中からひとつでも該当するものがあれば、藍藻類が発生する可能性があります。

- 水流の循環が悪い水槽

- 魚の数が多い・餌の量が多い

- 水換え回数が少ない(週に1回未満)

- 水草が少ない・水草が育たない

水流の循環が悪い水槽

藍藻類は水槽の内の循環が悪い場所に発生しやすい傾向があります。底床の表面、底床とガラス面の間、またフィルターの詰まりなど水槽内の循環が悪い水槽に発生しやすい傾向があります。

魚の数が多い・餌の量が多い

魚の数が多い水槽や毎日餌を与えている水槽では、慢性的に藍藻類が繁殖しやすいです。

水換え回数が少ない(週に1回未満)

水換え頻度が少ない水槽は栄養分が蓄積しやすく藍藻類が繁殖しやすくなります。

水草が少ない・水草が育たない

水草が育たない水質や環境では、慢性的に栄養分が蓄積するため、藍藻類が発生しやすくなります。水草が育たない原因は水草が育たない・枯れる原因を知るの記事を参考にしてください。

3.抑制方法(対策)

藍藻類対策は、まず最初に発生しづらい環境改善水質改善に必要な4つの抑制方法(対策)が重要です。

- ⅰ.水槽内の循環を改善する環境改善

- ⅱ.水換え回数・量を増やす水質改善

- ⅲ.餌の与え方を調整する水質改善

- ⅳ.水草の量を増やす環境改善水質改善

ⅰ.水槽内の循環を改善する環境改善

汚れが溜まったフィルター、糞やゴミが蓄積した底床など水槽内の水流の循環が悪くなった水槽は改善が重要です。

- フィルターのろ材を掃除する

- プロホースを使って底床を掃除する

ⅱ.水換え回数・量を増やす水質改善

水槽の水換え不足は、藍藻類だけではなく、コケ全般の発生を誘発します。水換え時の水槽の掃除は、底床の汚れをプロホースを使い魚の糞やゴミを除去します。水換えは週2回水槽の3分の1程度の量が目安になります。水換えのタイミングはコケを発生させない為の水換え方法の記事をご覧ください。

ⅲ.餌の与え方を調整する水質改善

水槽の藍藻類の発生の根源は毎日与えている餌がそのひとつです。餌は一日1回、数分で食べ残しが残らない量を与えます。さらに私は他の餌と比べてコケの影響が少ないと感じる※テトラ プランクトンを使用しています。※テトラプランクトンを使うことで、コケが発生しなくなるわけではありません。

ⅳ.水草の量を増やす環境改善水質改善

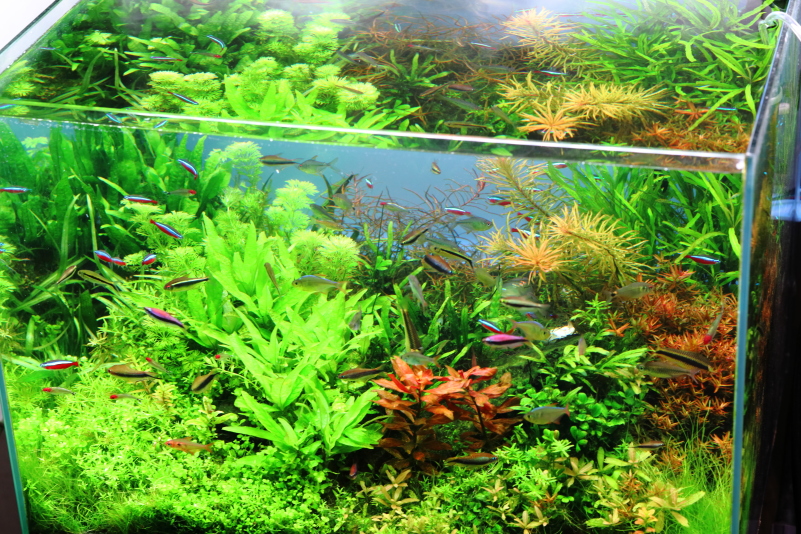

水槽いっぱいに水草が元気よく育つ水槽では、藍藻類は発生しづらい水質環境ができます。これは藍藻類に影響するリン・窒素(硝酸)の栄養分を水草が吸収するためです。CO2添加していない水槽の場合は、成長の早いCO2添加のいらない水草を植栽したり、水面に浮き草を入れたり少しでも栄養分を吸収できる環境づくりが大事です。CO2がいらない成長の早いハイグロフィラ ポリスペルマ、メダカ水槽などやヒーターがない水槽の場合はマツモ、小型水槽やボトルアクアリウムに扱いやすい浮き草のドワーフフロッグビットがおすすめです。

4.藍藻類の除去・駆除方法

藍藻類の除去は掃除による除去と再発生を予防するためにコケ抑制剤による対策が重要です。

除去手順

手順1掃除・水換え

水換え前に掃除により水槽内に目につく藍藻類を取り除きます。藍藻類をプロホースを使うことで、掃除機をかけるように藍藻類を吸い取ることができます。

手順2コケ抑制剤を使う

藍藻類の除去はコケ抑制剤を使うことで効率よく改善できます。水草や生体に影響が小さいアンチグリーンやオキシドールを使うことで効果的に藍藻類を除去できます。コケ抑制剤の使い方は次の5.コケ抑制剤の使い方で解説します。

藍藻類を食べる生体

藍藻類が慢性的に発生しやすい水槽は、手順1~2の除去方法でもしばらくすると再発生する場合があります。そんな水槽には藍藻を食べる生体を入れると対策になります。また藍藻類を食べるコケ取り生体は改善方法(対策)により抑制された状態ではじめて効果がでます。

ブラックモーリー

コケ取り効果:★★★☆☆

ブラックモーリーは長期的にみると慢性的に発生した藍藻類もブラックモーリーを入れている水槽は除去できていることが多いです。餌が十分いきわたる水槽ではコケ取り効果を発揮しない場合があります。ブラックモーリーは60cm水槽の場合4匹が目安になります。

プラティ

コケ取り効果:★★★☆☆

見た目も可愛くコケ取り要員より鑑賞魚として飼育目的が多い魚です。コケ取り効果はブラックモーリーに似ています。長期的にみると慢性的に発生した藍藻類もプラティを入れている水槽は除去できていることが多いです。プラティは60cm水槽の場合4匹が目安になります。

5.コケ抑制剤の使い方

コケ抑制剤は藍藻類に効果が高いアクアリウム用品のアンチグリーンや薬局で販売されているオキシドールによる除去方法があります。

藍藻に効果のあるコケ抑制剤

アンチグリーンは、藍藻類の除去に適したアクアリウム用に販売されているコケ抑制剤です。こちらの記事では、アンチグリーンの効果や使い方を動画でも詳しく紹介しています。

オキシドールの使い方

オキシドールによる除去は、水草動画では2014年から実践している方法です。オキシドールにより、藍藻類の対処に悩まなくなりました。

| 商品名 | 価格 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|

| 楽天 | アマゾン | Yahoo!ショッピング | ||

| 健栄製薬 オキシドール | 545円~ | 500ml 日本薬局方 | ||

| ※最新の価格は一覧のリンク先から確認してください。見つからない場合は楽天で探すのリンクから検索できます。 |

楽天で探す |

アマゾンで探す |

|

|---|

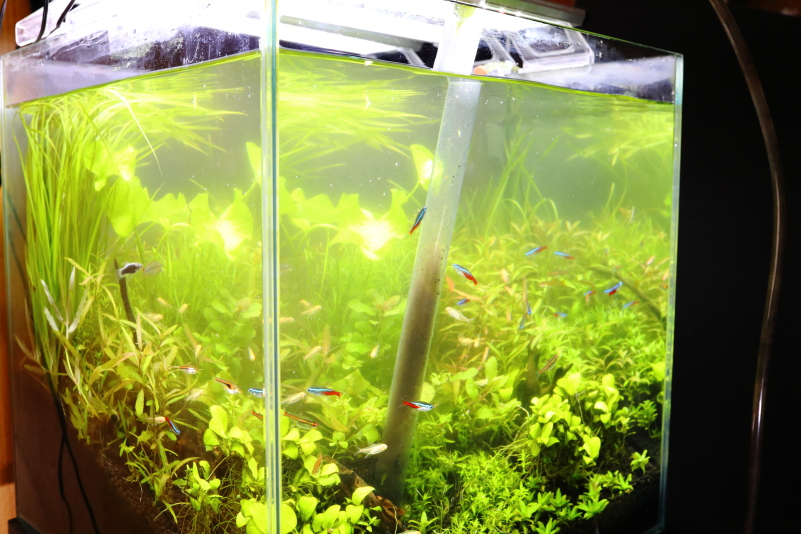

オキシドールを添加すると、水草から大量の気泡が発生します。市販のコケ抑制剤は、水草の成長を抑制しますが、オキシドールを添加すると水草の影響を最小限にして藍藻類を除去できます。

オキシドールによる藍藻類の除去は、アクアリウムや水草水槽ではかなり使われる方法になりましたが、今回紹介する方法は2~3日で藍藻を除去する方法です。したがって、これまで紹介した添加量より多く、水槽に影響を与える可能性もあります。リスクを避けたい場合は、こちらの過去の記事のオキシドールによる藍藻除去方法の記事をご覧ください。

オキシドールの添加は、10Lに対して、キャップ1杯(6ml)が目安になります。60cm水槽(60L)であればキャップ6杯が添加量になります。2日目に水槽の水換えを1/3します。換水後に初日の半分の量を添加します。20Lにキャップ1杯(6ml)のオキシドールを添加します。3日目は水換えは必要ありませんが、初日の半分の20Lに対してキャップ1杯のオキシドールを添加します。

- 手順1初日は10Lに対してキャップ1杯(6ml)

- 手順21日目は水換え後に20Lに対してキャップ1杯(6ml)

- 手順32日目は20Lに対してキャップ1杯(6ml)

- 手順4完全に除去できない場合は様子を見ながら手順2~3を繰り返す。

※今回紹介するオキシドールによる除去は、アクアリウム用品を使っていませんのでトラブルは自己責任になります。

添加から翌日には、かなりの量の藍藻類が消滅します。1日目の水換え後の添加してから2日目にはほぼ藍藻は除去できます。

写真のように、藍藻類が底床に残る場合は、オキシドールを水槽に添加した後で、注射器などで水槽の水を底床の藍藻類に吹きかけてあげる必要があります。

生体への影響

今回の10Lに6mlの添加量による生体への影響は、小型熱帯魚各種、ヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビ、水槽内に発生したミジンコ、貝などにも影響はありませんでした。オキシドールの添加量が多すぎる場合は生体や水草に影響出る可能性があるので注意ください。

水草への影響

オキシドールを添加すると、水草は光合成のような気泡を多く見せて、枯れるようなことありません。しかし今回の添加方法で、1日目の水換えをせずに、さらに添加した際に、南米ウィローモスとパールグラスを白化させて一部枯れてしまう影響がでました。モス系を使った水槽や小型水槽の場合に使う際は、今回の量の半分の量にして、様子を見ながらの添加がよいかもしれません。モス系も過剰にオキシドールを添加しなければ、影響はほとんどないです。

その他のコケの除去効果

今回のオキシドールによる添加方法により、糸状のコケやアオミドロの抑制効果・除去効果も感じられました。

6.藍藻類を発生させない為のポイント

藍藻類の発生を防ぐには、まず水槽に混入させないことが重要です。購入した水草に藍藻類が付いている場や藍藻類の付着が目で確認できなくても、水草がカビ臭い藍藻類の臭いがする場合はよく水道水で水草を洗います。外部からの藍藻類の混入を防ぐために購入した熱帯魚に入っている袋の水は、水槽には入れないようにすることも大切です。また藍藻類が発生している水槽で使っている掃除器具などは他の水槽では使わないようにします。使う場合はよく洗います。

コケを出さないための水換え方法、コケの種類や発生原因、水槽のコケ対策、除去方法、おすすめのコケ取り生体など綺麗な水槽づくりに役立つ記事6選

水草への影響-150x150.jpg)

水草への影響2-150x150.jpg)