ミナミヌマエビの魅力 長期飼育のコツ・繁殖方法

ミナミヌマエビの特徴から長期飼育のコツ、繁殖方法、死因など、初心者にもわかりやすくミナミヌマエビの魅力を紹介します。

1.特徴

ミナミヌマエビは淡水のアクアリウムで飼育できる種類のエビです。メダカ水槽や熱帯魚水槽、水草水槽に発生するコケを食べる水槽のお掃除屋さんです。ミナミヌマエビの体色は透明色、灰色、茶色など個体差によって様々な配色をしています。体長2~3cmと小さく、存在感が薄いため(目立たないため)水草水槽ではコケ取り生体としても重宝されるエビです。またミナミヌマエビは飼育のしやすさからボトルアクアリウムや屋外のビオトープでも飼育できます。水温は5~30度(適温は20~28度)、寿命は約1~2年生きます。流通も多く安価で入手しやすく初心者からベテランの方までおすすめできるエビの仲間です。

.jpg)

| 別名 | ブツエビ、タエビ |

|---|---|

| 学名 | Neocaridina denticulata |

| 分布 | 中国・台湾・韓国(朝鮮半島)・日本 |

| 体長 | 3㎝ |

| 分類 | ヌマエビ科 |

| 餌 | 顆粒(沈降性があるタイプ) |

| 価格 | 80円~ |

| 水質 | 弱酸性~中性 |

| 水温 | 20~28℃(屋外1~30℃) |

| おすすめ度 | ★★★★★ |

魅力

ミナミヌマエビは屋外のメダカ水槽から室内の熱帯魚水槽や水草水槽まで幅広い飼育環境に適応できる魅力あるエビです。ミナミヌマエビは水槽内の石や流木、水草の葉についたコケを食べてくれるアクアリストの強い味方です。

ミナミヌマエビは体長3cmと小さく小型水槽やボトルアクアリウムでも飼育しやすく、さらに水槽内でも自然繁殖できて鑑賞用としても楽しめます。

メダカ水槽やボトルアクアリウムではエアーレーション、ヒーター、フィルターを設置していない環境でも飼育可能です。

ミナミヌマエビとヤマトヌマエビどっちがおすすめ?

コケ取り生体を選ぶ際のミナミヌマエビとヤマトヌマエビの特徴を比較表にまとめました。

ミナミヌマエビとヤマトヌマエビの飼育難易度の大きな違いは感じられません。どちらも飼育は難しいエビではありませんが丈夫な熱帯魚と比べると、やや飼育難易度は上がります。またミナミヌマエビはヒーターが必要ない為、幅広い水槽環境で飼育が可能です。価格はミナミヌマエビの方が安い傾向にありますが、場合によってはヤマトヌマエビの方が安価な場合もあります。コケ取り効果は大きいヤマトヌマエビの方が効果が高いです。しかしミナミヌマエビの数を多く入れることで実際には大きな差は感じられません。ヤマトヌマエビの繁殖には汽水の環境を作る必要があり淡水では繁殖はできません。ミナミヌマエビは淡水の水槽であればメダカ水槽、水草水槽、熱帯魚水槽でも自然繁殖が楽しめます。

| ミナミヌマエビ | ヤマトヌマエビ | |

|---|---|---|

| 飼育難易度 | ◯ | ◯ |

| 体長 | 2~3cm | 3~4cm |

| 寿命 | 1~2年 | 2~5年以上 |

| 価格/10匹目安 | 800円 | 1000円 |

| コケ取り効果 | ◯ | ◯ |

| 繁殖力 | ◎ | ✕ |

| 混泳 | ◯ | ◯ |

| 観賞価値 | ※△ | ◯ |

魚がいる混泳水槽の場合はどちらのエビも捕食されますが、体長が大きいヤマトヌマエビの方が捕食されづらいです。※鑑賞価値は主観になりますがミナミヌマエビよりヤマトヌマエビの方が美しく感じます。もちろんミナミヌマエビもツマツマ水草の葉のコケを食べている姿は癒やされます。

迷ったらミナミヌマエビがおすすめ

ヤマトヌマエビとミナミヌマエビの購入をどちらにするか迷ったら、まずはミナミヌマエビから飼育をおすすめしたいです。ヤマトヌマエビとミナミヌマエビを長年飼育してきた経験ではどちらも飼育しやすいエビですが、エビ飼育の初心者にとってはどちらも死なせやすい生体です。そのためミナミヌマエビは繁殖力もありヤマトヌマエビと比べて長期飼育しやすいと感じます。

2.飼育方法

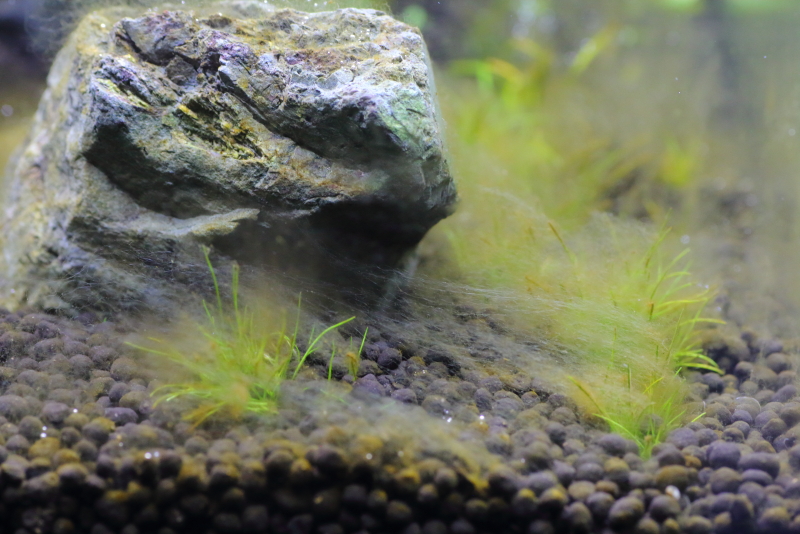

ミナミヌマエビは弱酸性から中性の水質を好みます。水草がよく茂ったコケの出づらい栄養分(硝酸塩)の低い水質が理想です。底床は水草がよく育つソイルが好ましいですが、砂利など中性付近になる底床でも飼育は可能です。メダカ水槽の場合、ソイルの代用として赤玉土を使う方もいます。冬の屋外の0度に近い環境(凍らない温度)でも飼育できると言われています。

導入方法

写真は購入した袋を水槽に10分程度浮かせて置き、水温合わせをしてからバケツに移し水槽の水と袋の水が1:1になる程度の割合で水合わせしています。水合わせ時間は20分程度です。水合わせ時にエビがバケツ外に飛び出しやすいので注意が必要です。また袋にエビだけが取り残されてしまう場合があるので、袋にエビが残っていないか確認してください。初心者の方は導入方法(水合わせ)のポイントも合わせてご覧ください。

餌の与え方

水槽内に発生するコケ(藻類)、食べ残し、魚の死骸など雑食性が高いです。ミナミヌマエビの単独飼育でも発生するコケだけで飼育は可能です。もし餌を与える場合は週1~2回、沈降性のあるテトラ プランクトンなどを与えるようにします。

3.長期飼育のコツ

ミナミヌマエビの長期飼育のコツは2つあり、1つめはミナミヌマエビに適した水質、2つめは捕食されない環境です。また何世代にもわたりミナミヌマエビが自然繁殖ができる環境が長期にミナミヌマエビを楽しめる水槽になります。

ミナミヌマエビに適した水質

ミナミヌマエビは、水質にもうるさくなく、丈夫で飼育しやすいエビの仲間ですが軟水が長期飼育しやすいです。底床をソイルを使うことで軟水の水質を保ちやすくなります。ソイルの種類はアンモニアが発生しやすい栄養系のソイルではなく、コケが発生しずらい吸着系(栄養分が低い)ソイルの水草一番サンド、プラチナソイルが扱いやすいです。長期維持しやすい水槽の特徴は、コケの出づらい水草がよく育った綺麗な水質が理想です。水質はあまり軟水過ぎず、硬度が高すぎない水質が良いです。水質の目安はTDSは30~100ppm、硝酸塩(NO3)は0~1ppm、PH6.5~7.5、KHは1~3°dH、水温24~28度の水草が育ちやすい水質が長期維持しやすいです。

混泳に注意したい魚

.jpg)

- 雑食性の強い4cm以上の魚との混泳は避ける

ミナミヌマエビの一番の敵は捕食する魚たちです。エンゼルフィッシュやラミレジィなどシクリッド系や5cm以上の熱帯魚の混泳は注意が必要です。またコケ取り生体の定番のサイアミーズ・フライングフォックスはミナミヌマエビやヤマトヌマエビを捕食します。

増えすぎないために

ミナミヌマエビを長期に楽しむためには、ミナミヌマエビが過剰に増えすぎないようにすることも重要です。ミナミヌマエビの単独飼育している場合や抱卵したメスを隔離して繁殖した場合は過剰に増えすぎてしまう場合があります。増えすぎないためには、単独飼育するのではく自然繁殖できる環境で、ミナミヌマエビと相性の良い生体と一緒に飼育することで、ミナミヌマエビの数をコントロールできます。

ミナミヌマエビと相性の良い魚

次の3~5cmの小型魚がミナミヌマエビと相性が良いです。

- コリドラス、オトシンクルス

- 小型のメダカの仲間、メダカ、グッピー、プラティ

- 小型カラシン レッドテトラ、グリーンネオンテトラ

- 小型グラミーの仲間 ゴールデンハニー・ドワーフグラミ

- 小型ラスボラ(2~3cm)、ラスボラ・アクセルロディ ブルー、ミクロラスボラ・エリスロミクロン

上記の熱帯魚やメダカは環境(水草の繁茂・餌の与え方)によっては小さいサイズの稚エビは捕食される可能性があります。相性の良い魚との混泳でも食べられてしまうことがありますが自然繁殖は可能です。

おすすめの水草

水草を植栽することで、自然繁殖しやすい環境ができます。ミナミヌマエビにおすすめの水草は葉が繊細で密生した茂みを作る水草がおすすめです。

一番おすめしたい水草はウィローモスです。CO2添加なしの水槽でも育成できる水草です。CO2添加した場合より美しい状態を楽しめます。

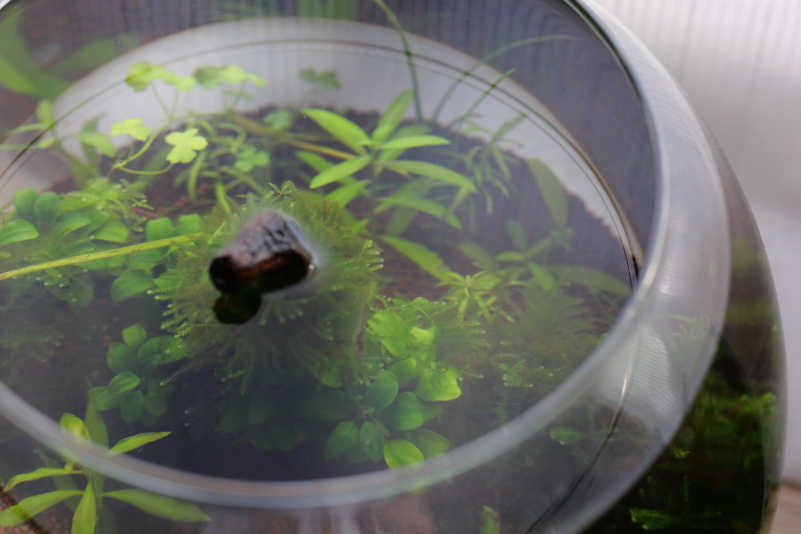

CO2添加なし、ヒーター無しの水槽

ヒーターなし、CO2なしのボトルアクアリウムには南米ウィローモス、アヌビアスナナ プチが植栽しています。生体はミナミヌマエビを4匹いれています。

- マツモ(メダカ水槽におすすめ、屋外◯)

- ハイグロフィラ・ポリスペルマ(室内)

- ドワーフフロッグビット(室内)

- ウィローモス(室内)

ヒーターやCO2添加がある水草水槽

飼育の注意点

ミナミヌマエビの2~3cmと小さいサイズのエビのため、次の2点を注意することでミナミヌマエビの飼育の事故を減らすことができます。

- ミナミヌマエビが消えてしまう原因

- 掃除の注意

ミナミヌマエビが消えてしまう原因

ミナミヌマエビが水槽内から姿を消してしまう原因は3つあります。1つめは水槽から飛び出してしまう場合、2つめは他の生体に捕食されてしまった場合、3つはフィルターの吸水口に吸い込まれてしまった場合です。フィルターの吸水口は稚エビが吸い込まれやすく注意が必要です。特に水流の強い外部フィルターの吸水口は吸い込まれてしまうことが多いです。

掃除の注意

水槽の水換えの際にプロホースなどでミナミヌマエビを吸い込んでしまったり、トリミングした水草や水槽のゴミを掬う際に、間違ってミナミヌマエビを掬ってしまう事故が起きることがあります。特に小さい稚エビはゴミと一緒に掬ってしまうことがあるので注意が必要です。

また水換え時の水道水は必ずテトラ コントラコロラインなどでカルキ抜いた水を使うようにしてください。

4.死因

ミナミヌマエビの主な死因は次の8つのケースが考えられます。

- 導入時(運搬、1~2週間)

- 飛び出し (水位が高い、水槽に入れて1~2週間以内)

- 水換え不足

- 捕食される

- 水道水の塩素の影響

- 寿命

- 脱皮

- 水草の農薬

導入時(運搬、1~2週間)

購入から1~2週間でポツポツ死んでしまう場合があります。水槽に入れてから1~2日で死んでしまう場合は運搬時のストレスや水質の変化の影響の可能性があります。 死んでしまいやすい水質は、魚が多かったり水換えが少ない極端にPHが低い水槽や黒髭ゴケが発生しやすい水質は影響が出る場合があります。購入して水槽に入れる際は必ず水合わせをしてから水槽に入れます。

飛び出し (水位が高い、水槽に入れて1~2週間以内)

ミナミヌマエビは水槽から飛び出してしまい死んでしまう場合が多いです。特に水槽に入れて1~2週間が一番飛び出しやすいです。また水槽の水位が高い場合や、混泳水槽など他の魚に追っかけられるなど飛び出すことがあります。対策として導入から2週間は水槽の水位を5~8cm下げ、水草などでミナミヌマエビの隠れ家になる場所を作ります。

水換え不足

水換え不足によりPHが低い水槽ではミナミヌマエビに影響が出る場合があります。混泳水槽で毎日餌を与えている場合は栄養分(硝酸塩)が蓄積しやすく、週1~2回の水換えが重要です。

捕食される

混泳水槽の場合、小さいミナミヌマエビは4cm以上の熱帯魚に捕食される場合があります。混泳水槽の場合は、水草を植栽して、捕食しない混泳しやすい魚との飼育が大切です。

水道水の塩素の影響

水換え時の水道水のカルキ(塩素)抜きは重要です。特に夏場など塩素濃度が高い時期は水道水をそのまま水換えを使うと水槽の生体を死なせてしまう場合があります。瞬時にカルキ抜きできるテトラ コントラコロラインが使いやすくておすすめです。

寿命

飼育から1~2年経過すると大きな個体が死んでいることがあります。ミナミヌマエビだけで飼育している水槽では寿命によって死んでいる個体を見ることがあります。混泳の場合は、老化によって弱っている個体は捕食され死骸を見ることはほとんどありません。ミナミヌマエビは死んでから一晩経過すると茹でたように赤くなっている状態になり、魚がいる水槽では死骸は食べられてしまい確認できないことが多いです。

※寿命以外でも死ぬと赤く茹でたようになります。

脱皮

ミナミヌマエビは脱皮を繰り返して成長していきますが、稀に脱皮に失敗して死んでしまう場合があります。

.jpg)

水草の農薬

購入した水草に農薬が使われていることがあり、ミナミヌマエビに影響が出やすいです。ショップで入荷したての水上葉の水草を購入する際は、ショップ店員に農薬有無を確認するようにしましょう。

5.繁殖方法(自然繁殖のコツ)

繁殖にはまずオスとメスが必要です。

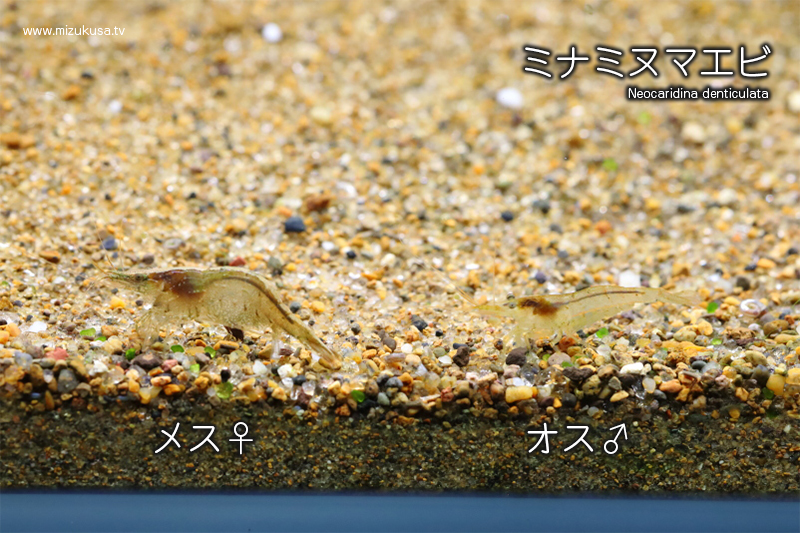

オスとメスの見分け方

オスとメスの見分け方は成長した大人になると判別がつきやすくなります。

体長はオスは約2cm、メスは2.5~3cm、体型はオスはやや細く、メスは丸みがありやや太っています。

| メス♀ | オス♂ | |

|---|---|---|

| 体長 | 約2.5~3cm | 約2~2.5cm |

| 体型 | 丸い、太い | 細い |

| 色 | 不透明色 | 透明色 |

| 模様 | ※背中にラインあり | なし |

| 触角 | やや短い | 長い |

色はオスは透明感があり、メスは不透明な個体が多いです。模様はメスは頭から尻尾にかけて太いラインがはいっていることが多いようです。(※太いラインが無いメスの個体もいます)

ミナミヌマエビは初心者でも繁殖を楽しめるエビの仲間です。水槽を覗いたら「小さな稚エビがいた!」のような感じで自然繁殖が楽しめることが多いです。ここからは「繁殖しやすい水槽」や「繁殖しずらい水槽」の特徴を紹介します。

繁殖しやすい水槽の特徴

繁殖しやすい水槽は、ある程度水草が繁茂している水槽や生まれてきた稚エビを捕食する魚がいない水槽は、自然繁殖しやすいです。またミナミヌマエビにも餌が行き渡るような水槽が理想です。水草が少なくても稚エビを食べる生体がいなければ自然繁殖は可能です。

- ミナミヌマエビを捕食する生体がいない水槽

- 水草が繁茂している水槽(稚エビの隠れ家がある)

- 餌が与えられている水槽

繁殖しずらい水槽の特徴

孵化しても稚エビが隠れる場所が少ない水槽では、成長前に捕食されやすく繁殖しずらい環境になります。

- オスまたはメスがいない水槽(6~10匹以上からの飼育が理想)

- 稚エビを捕食する生体がいる水槽(稚エビが隠れる場所が少ない水槽)

- ボトルアクアリウムなど極端にスペースが小さい水槽

- 水温が低い水槽(繁殖には水槽は24~28度が適しています。)

- 超軟水の水槽はやや繁殖しずらい(RO水などで管理した水槽)

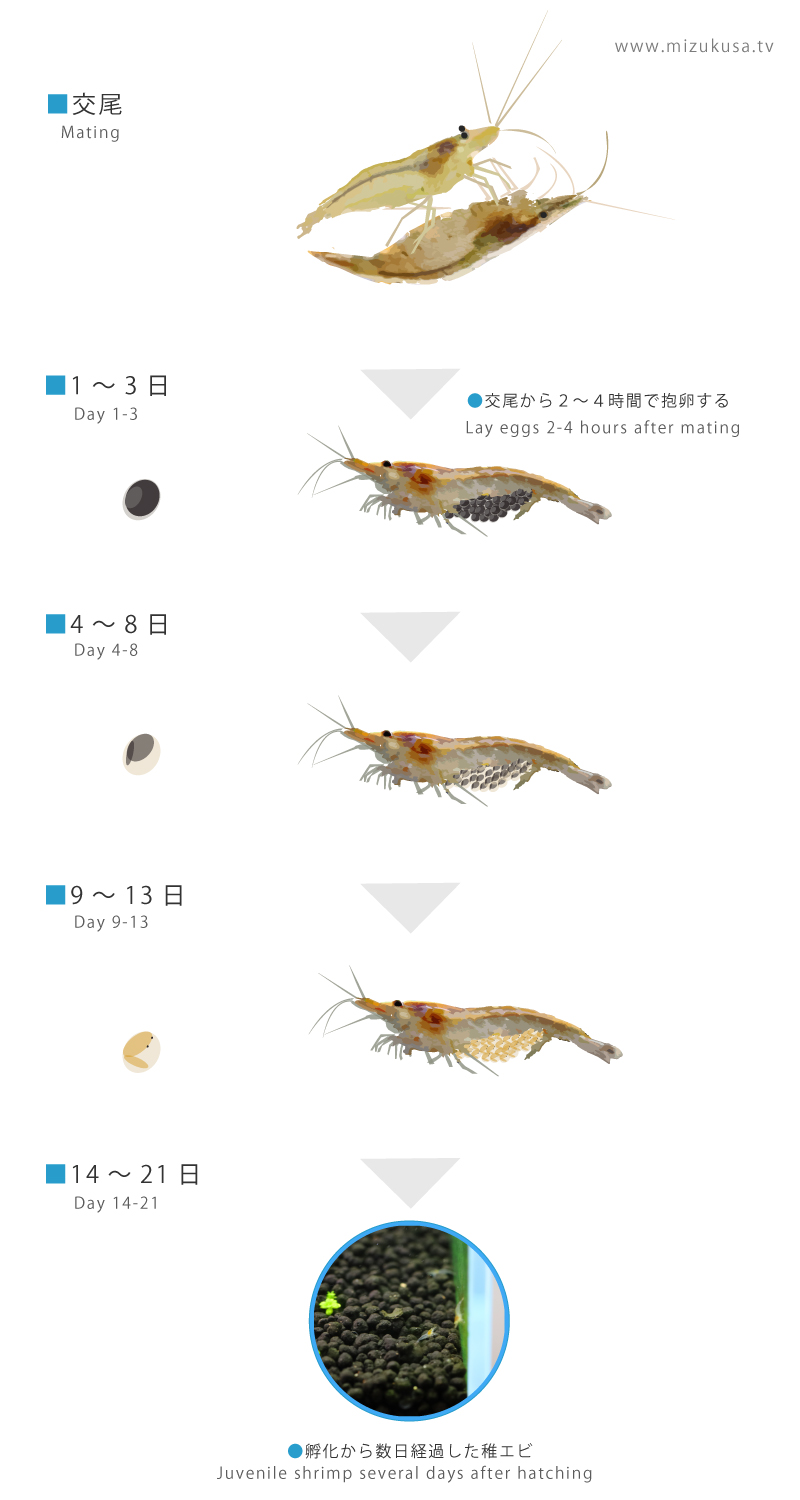

交尾、産卵・抱卵から孵化までの流れ

メスは脱皮をして産卵の準備が整うとフェロモンを水中に放出しオスを惹きつけるといわれています。オスはフェロモンの発生源を探して興奮し活発に泳ぎ回ることがあります。

交尾

交尾はオスがメス(メスがオス)に覆いかぶさるようにして交尾します。 交尾の時間は数分(5~10分)です。交尾は一匹のメスに複数のオスが集まり、共食いしているように見える場合があります。

産卵・抱卵

交尾後、2~4時間経過すると産卵(抱卵)がはじまり、約40~100個産卵(抱卵)します。産卵はどこかに産み付けることはなく、孵化までメスがお腹に抱卵し続けます。卵の大きさは約1.2~1.5mm、抱卵直後の卵は硬く黒色をしています。4~8日するとだんだん透明感がでてきて、9~13日になると稚エビの目などが確認できるまでになります。

孵化

抱卵から孵化までの目安は約13~20日(水温24~28度の場合)になり、水温が高いほど孵化が早くなると言われています。孵化したての稚エビの大きさは約2~3mmあります。稚エビは底床や水槽のガラス面などにいることが多いです。

次の繁殖

メスのエビは、理想的な条件下では、孵化してから数日以内に再び繁殖することができ、また生後約3~4か月で成熟し繁殖できるといわれています。

脱卵

初めて卵を抱いた若いメスは、経験不足または体が小さいため、一部またはすべての卵を落としたり、また水質変化や外敵などのストレスが原因で脱卵することもあるといわれています。

6.コケ取り効果

ミナミヌマエビのコケ取り効果を出すために重要な次の4つを解説していきます。

- コケ取り効果を高める方法

- コケ取り効果がでない水槽の特徴

- 水槽サイズ別の飼育数目安

- ミナミヌマエビが食べるコケの種類

コケ取り効果を高める方法

コケ取り効果の高いミナミヌマエビでもコケ対策を行っていない水槽ではコケ取り効果がでずらい場合があります。コケ取り効果を出すにはコケの発生原因を改善して、コケの発生が抑制された状態にすることが重要です。

コケ取り生体を入れる前にやっておくべき3つの対策

- 光量を弱める・点灯時間を6~7時間にする

- あらかじめコケを除去する

- 水換えをする(週2回が目安)

コケ取り効果がでない水槽の特徴

次の4つのうち1つでも該当するものがあれば、ミナミヌマエビのコケ取り効果は下がります。

- 点灯時間長い・光量が強い

- 水換えが足りない(ガラス面にコケが付きやすい)

- 水槽内にコケが蔓延している

- コケ取り生体の数が少ない

詳しいコケ対策は水槽のコケ対策 除去の手順・消えるまでの時間の記事を参考にしてください。

水槽サイズ別の飼育数目安

コケ取り生体を目的とした水槽サイズ別の飼育数の目安になります。注意点は、繁殖しやすい水槽の場合は目安の数より少なめが良いです。

| 水槽サイズ | 水量 | 飼育数 |

|---|---|---|

| 目安 | 10L | 3~5匹 |

| ボトルアクアリウム | 3~10L以下 | 3~5匹 |

| 30cm水槽 | 12~27L | 6~15匹 |

| 45cm水槽 | 34L | 10~20匹 |

| 60cm水槽 | 60L | 20~30匹 |

| 90cm水槽 | 166L | 40~90匹 |

| 120cm水槽 | 219L | 60~120匹 |

ミナミヌマエビが食べるコケの種類

ミナミヌマエビは主に水槽に発生しやすい次の3種類のコケを食べてくれます。星★が多いほど効果が高くなります。

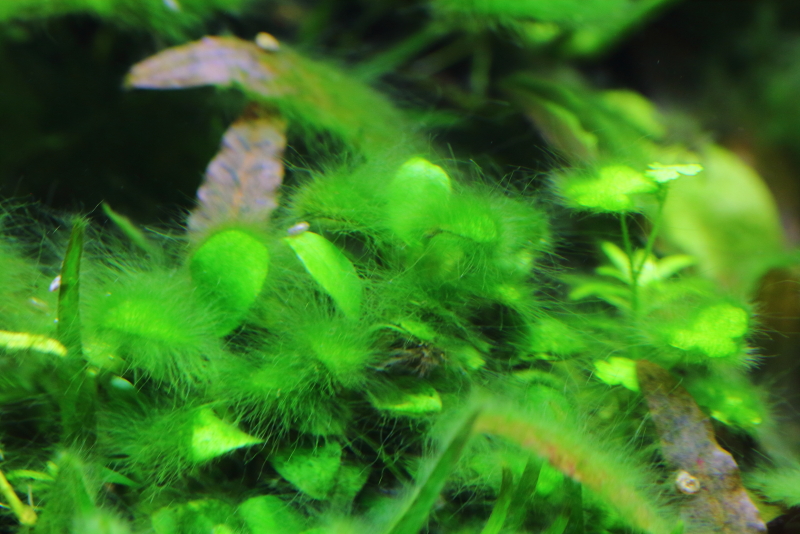

アオミドロ ★★★★☆

発生したアオミドロを除去した上で、光量を弱めた状態にしてミナミヌマエビを入れることで効果が発揮しやすいです。

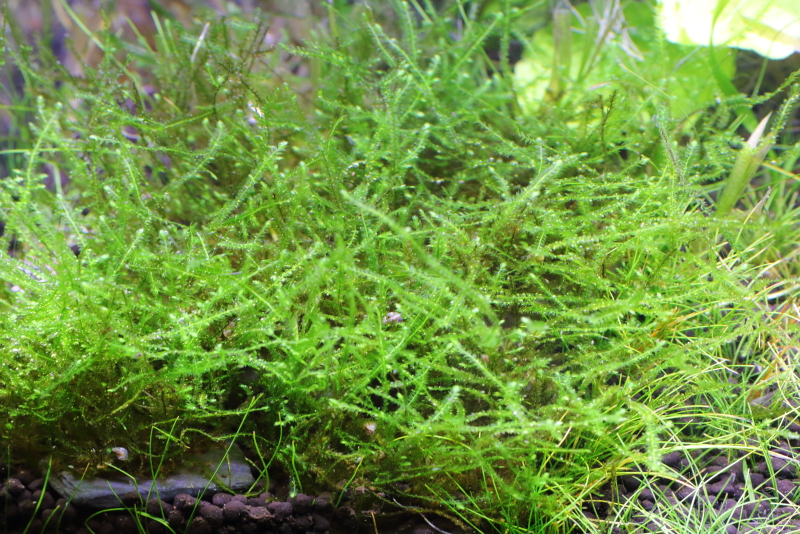

糸状のコケ ★★★★☆

糸状のコケは光量を弱めた状態にしてミナミヌマエビを入れることで効果が発揮しやすいです。

黒髭コケ ★★★★☆

黒髭コケが抑制された水槽内の栄養分が低くなった状態で、ミナミヌマエビを入れることで効果が発揮しやすいです。

水草についた黒髭ゴケをミナミヌマエビで除去した写真になります。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

7.飼育環境

最初20匹購入したミナミヌマエビは沢山増えて、他の水草水槽やボトルアクアリウムに分けて飼育しています。水槽サイズは90cmスリム、30cmキューブ水槽、45cm規格水槽、60cm規格水槽、2~4Lのボトルアクアリウム×3本の合計7本の水槽でミナミヌマエビを飼育しています。

底床はプラチナソイルを使っています。ボトルアクアリウムの3本は、ヒーターなし、照明なし、エアーレーションなし、フィルターなし、CO添加なし、ミナミヌマエビ単独で3~5匹の数で飼育しています。他の30~90cmの4本の水槽はヒーター、照明、CO2添加、外部フィルターや内部フィルターを使った水草水槽の環境で飼育しています。水草水槽は、ネオンブルータキシード・プラティ、 ラスボラ・アクセルロディ ブルー、コリドラス、アカヒレ、レッドビーシュリンプ、ヤマトヌマエビなどと混泳している水槽で飼育しています。3本のボトルアクアリウムは約1年経過していますが、まだ繁殖は確認できません。水草水槽は飼育から1ヶ月程度で自然繁殖して、次々と増えています。

夏の水温対策

夏になると水温が上がり、ミナミヌマエビの影響が心配になります。私の経験ではミナミヌマエビは比較的高温の水温にも強いという印象があります。ミナミヌマエビの飼育の適温は20~28度ですが、夏のクーラーの無い部屋は37度を超えることもあり水温は32度になる水槽でも死ぬような経験はありません。ただし30度を超える水槽は、水草の成長も低下して水槽内の浄化作用が下がり、さらに溶存酸素量が下がりミナミヌマエビにとってはよくありません。水温対策としては、冷却ファンなどで水温を下げる事が重要です。またCO2を添加している水槽では、CO2量を増やすことで水草の光合成量を上げ、水草の浄化作用と溶存酸素量を維持しやすくなります。

8.ミナミヌマエビの色のバリエーション

ミナミヌマエビの色は、白、灰色、黄色、オレンジ、茶色、赤色、青色、緑色など様々です。色の違いは個体差、与える餌、底床などの要因が考えられます。

購入直後は青色に見えましたが、しばらく経過すると普通の色にもどりました。餌の種類や環境によって色が変化するようです。

黒く見える個体です。約30匹の中でこの個体だけが黒色をしています。この個体はこの水槽で生まれた個体です。

水槽内のコケを食べているためなのか、緑色に見える個体もいます。

9.価格・選び方

ミナミヌマエビの購入時に意識していること、気をつけていることを紹介します。

購入のポイント

ミナミヌマエビは、導入から1~2週間で1~2割程度死んでしまうケースが多いです。また混泳水槽などでは捕食されてしまう場合もあります。コケ取り生体として購入する際は水槽サイズ別の飼育数目安を参考にしてください。単独飼育や繁殖を目的の場合は目安の数より少なめの購入が良いです。

★:購入経験あり・次も購入したい

、

●:購入候補に入れたい

○:購入経験あり

最新の内容は価格一覧の値段のリンク先から確認ください。

| 商品名 | 価格 | 購入目安 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 楽天 | アマゾン | Yahoo!ショッピング | |||

| ミナミヌマエビ(10匹) | 760円 |

|

● |

チャーム | |

| ミナミヌマエビ(20匹) | 1,080円 |

|

★ |

チャーム | |

| ミナミヌマエビ(40匹) | 1,620円 |

|

● |

チャーム | |

| ミナミヌマエビ(60匹) | 2,060円 |

|

チャーム | ||

| ミナミヌマエビ(100匹) | 2,810円 |

|

チャーム | ||

| ※最新の価格は一覧のリンク先から確認してください。見つからない場合は楽天で探すのリンクから検索できます。 |

楽天で探す |

アマゾンで探す |

|

|---|

コケを出さないための水換え方法、コケの種類や発生原因、水槽のコケ対策、除去方法、おすすめのコケ取り生体など綺麗な水槽づくりに役立つ記事6選